Salons des 17. bis 19. Jahrhunderts:

Oberstudienrat i. R. Klaus Weigel behandelte in seinem Vortrag vom 12. Februar 2020 die Geselligkeitsform „Salon“ in Frankreich und Deutschland.

Wenn einer die Auszeichnung „salonfähig“ verdient, dann ist es Klaus Weigel. Er wäre wohl in den Salons des 17. bis 19. Jahrhunderts ein gern gesehener Gast gewesen. Er versteht es, auch Unscheinbares zur Geltung zu bringen und damit das Publikum zu begeistern.

„Unter Salon ist eine Geselligkeitsform zu verstehen, die in den Räumen und unter der Regie einer Frau stattfindet und deren Hauptzweck die gebildete und bildende Unterhaltung ist. Die Gäste sind beiderlei Geschlechts, kommen aus verschiedenen Ständen, Religionen, Schichten und Berufsgruppen. Zulassungskriterien wie Einkommen oder Titel gibt es nicht, Vorschriften und Statuten auch nicht. Von einem Salon ist dann die Rede, wenn die Gesprächspartnerinnen und -partner die Möglichkeit haben, gleichberechtigt miteinander umzugehen.“ (Zitat: Dr. Hannah Lotte Lund)

Mit Lunds Definition von „Salon“ lässt sich dieses gesellschaftliche Phänomen vom 17. bis zum 20. Jahrhundert hinreichend fassen. Die französischen Salons im Frankreich des 17. Jahrhunderts, zumal in Paris, waren Institutionen aristokratischer Damen, die mit den Zusammenkünften in ihren Palais durchaus in eine gewisse Distanz zum monarchischen Zentrum Frankreich, dem Hof, gingen. Natürlich drohte bei zu kritischer Haltung oder missliebigen politischen Verbindungen die Ächtung – nicht nur bei Ludwig XIV., sondern auch bei Napoleon (Beispiel Madame de Staël). Dennoch konnte sich ein bemerkenswert aufgeklärtes Klima entwickeln, so dass zurecht von der Entfaltung einer „Salonkultur“ zu sprechen ist.

Auf einem Idealbild des Salons der bürgerlichen Salonnière Thérèse Geoffrin (1699-1777), das ein Vierteljahrhundert nach ihrem Tod entstand, sind herausragende Vertreter der politischen und kulturellen Elite dargestellt: vom Komponisten Rameau über den Schriftsteller Crébillon und den Naturwissenschaftler Réaumur bis hin zu den politischen Aufklärern Rousseau, Diderot und D’Alembert und dem Prinzen Conti.

Dr. Hannah Lotte Lund, Direktorin des Kleist-Museums in Frankfurt / Oder, promovierte an der Universität Potsdam zum Berliner „Jüdischen Salon“ um 1800.

Madame de Staël. Autorin des Buches: Jahre im Exil Auf der Flucht vor Napoleon

Der literarische Salon von Madame Geoffrin – 1755 (Gemälde von Gabriel Lemonnier)

Thérèse Geoffrin (1738)

Es konnte nicht ausbleiben – und war beabsichtigt – , dass in den Salons auch sensible Themen diskutiert werden. So werden in Romanen der Salonnière Madeleine de Scudéry (1607-1701) Problemfelder angesprochen, die entweder gegen die (aristokratische) Konvention oder gar gegen aktuelle Politik Stellung beziehen; dazu gehört nicht nur die aristokratische „Vernunftehe“, sondern auch die Vorstellung von der Aufgabe des Herrschers: „Liebten alle Könige ihre Untertanen tatsächlich so, wie ein guter Vater seine Kinder lieben sollte, und wollten sie wirklich die Dienste anerkennen, die diese für sie leisten, würden sie Kriege immer nur zur Verteidigung führen, sie friedlich ihre Felder bestellen lassen und niemals irgendwelche Eroberungszüge unternehmen.“

Dass mit der Aufhebung der aristokratischen Privilegien und der Radikalisierung der Französischen Revolution nicht nur die aristokratische Emigration, sondern auch die „Schließung“ von Salons sprunghaft anstieg, muss nicht verwundern. Jetzt schlug, wenigstens für einige Jahre, die Stunde der politischen Clubs und Komitees; aber auch in diesem Umfeld lauerten Gefahren, denn selbst Vereinigungen wie die „Société des républicaines révolutionnaires“ (Gesellschaft der revolutionären Frauen) wurden verboten, Vorkämpferinnen für die bürgerliche Gleichberechtigung der Frauen wie Olympe de Gouge, wurden hingerichtet.

Olympe de GougePastell von Alexander Kucharski (Ausschnitt)

Madame de Staël: L´Ècole des SalonsGemälde von Jean François de Troy (1679-1752)

Derweil nahmen in Deutschland Salons zunehmend eine kulturelle, ja kulturpolitische Funktion wahr; im Mittelpunkt des Interesses müssen dabei zweifellos die Salons in Preußens Hauptstadt Berlin stehen, wo es vor allem jüdische Frauen waren, die Juden und Nichtjuden, Adlige und Nichtadlige, Männer und Frauen in ihren Salons zusammenbrachten, die nebenbei auch als Heiratsmarkt fungieren konnten: So lernten der Bildhauer Johann Gottfried Schadow und der Diplomat und Schriftsteller Carl August Varnhagen von Ense ihre späteren Ehefrauen Marianne Devidels bzw. Rahel Levin (selbst eine vielbesuchte Salonnière) kennen.

Angesichts der Vorherrschaft Frankreichs bildeten sich Salons, die gerne als „patriotische Salons“ zitiert werden; hier standen die aktuellen politischen Fragen einschließlich einer Befreiung von Napoleons Dominanz im Fokus der Diskussion. Eine prominente Stellung nimmt hier der Salon des Ehepaares Staegemann ein. Als Beispiel für die hier gepflegte Haltung und Stimmung mag ein Kurzgedicht des Hausherrn vom Oktober 1806 „Auf den Tod des Prinzen Ludwig Ferdinand von Preußen“ dienen:

„Glorreich brach der gefallene Held die Kriegsbahn.

Mit Leonidas Mut fand er Leonidas Tod.

Aus des Spartaners zersplittertem Speer grünt ewiges Palmlaub.

Ludwigs gesunkener Stahl flammt ein unsterbliches Licht“.

Angemerkt sei noch, dass Prinz Louis Ferdinand (zusammen mit seiner Geliebten Pauline Wiesel) ein gern und oft gesehener Gast in Berliner Salons, z.B. der Rahel Levin-Varnhagen, war.

Abendgesellschaft bei Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar (ca. 1795) Von links: 1. Hofrath H. Meyer („Kunst-Meyer“) 2. Frau v. Fritsch 3. J. W. v. Goethe. 4. F. v. Einsiedel. 5. Herzogin Anna Amalia. 6. Frl. Elise Gore. 7. Charles Gore. 8. Frl. Emilie Gore. 9. Frl. von Göchhausen. 10. Praes. von Herder Gemälde Georg Melchior Kraus (1737-1806)

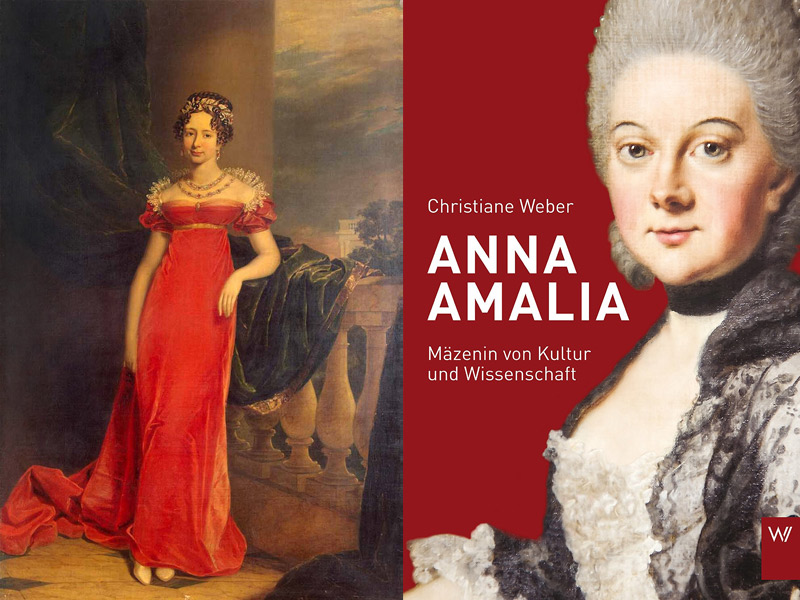

Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar

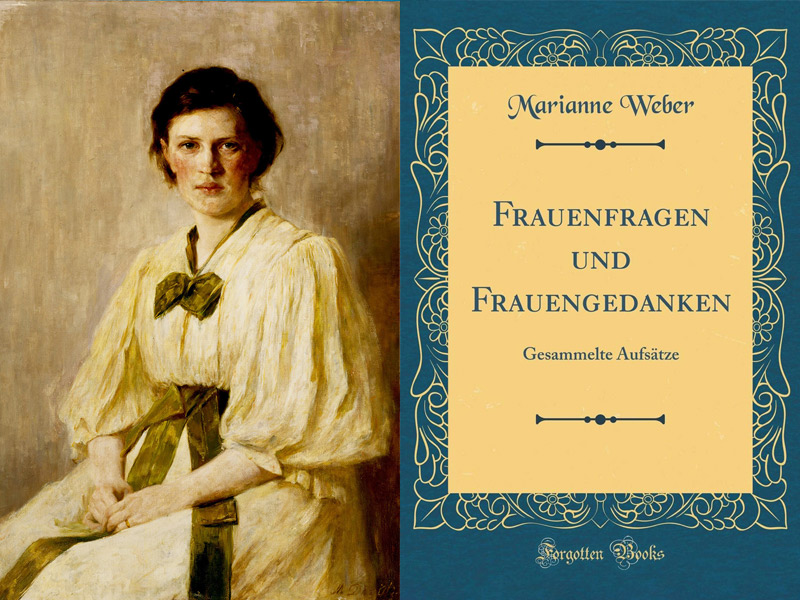

Marianne Weber, die bis zu ihrem Lebensende in Heidelberg als Wissenschaftlerin und Autorin tätig war, machte das heutige Max-Weber-Haus mit ihrem Salon noch für viele Jahre zu einem geistigen Zentrum am Neckarufer. Als eine der ersten Frauen im akademischen Milieu ihrer Zeit führte sie Frauen und Männer zu intellektuellen Gesprächen zusammen.

Das Max-Weber_Haus in der Ziegelhäuser Landstraße, Heidelberg, 2020

Mit Napoleons politischem Ende und dem Wiener Kongress blüht der Salon im 19. Jahrhundert in Europa (und auch in Übersee) auf, und selbst der 1. Weltkrieg kann der Salonkultur nicht den Todesstoß versetzen. So führte Elsa Bruckmann, Ehefrau des Kunstverlegers Hugo Bruckmann, einen Salon, in dem mit Rainer Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal, Stefan George, Thomas Mann, Norbert von Hellingrath bedeutsame Literaten verkehrten, allerdings las hier auch (1899) Houston Stewart Chamberlain, „der Mann, der den Weg für Hitler bereitete“ (Herfried Münkler). Nicht nur der Wegbereiter, sondern Hitler selbst wurde in den zwanziger Jahren durch Elsa Bruckmann eingeführt und damit salonfähig.

Einen Gegenentwurf stellt der Salon Marianne Webers in Heidelberg dar, einer Vorkämpferin der Frauenemanzipation und Ehefrau des Soziologen Max Weber. Der Salon Marianne Webers wurde auch nach der nationalsozialistischen Machtergreifung fortgeführt, wohl aber misstrauisch von den neuen Machthabern beobachtet wurde. Sie hatte 1914 über die „neue Frau“ geschrieben: „Selbstgestaltung und Weltgestaltung, dies letztere nach dem Maß der ihr dafür verliehenen Kräfte, will die moderne Frau.“ Es ist nur folgerichtig, dass das Haus Max und Marianne Webers, in dem einst die intellektuelle Crème de la Crème verkehrte, heute eine universitäre Verwendung findet.