Klaus Weigel behandelte in seinem Vortrag vom 20. März 2019 die Auswirkungen des Dreißigjährigen Kriegs auf die Kurpfalz. Der ehemalige Gymnasiallehrer beherrscht die Kunst, komplexe historische Zusammenhänge verständlich zu machen und in einem spannenden und kurzweiligen Vortrag zu verpacken. Er begeisterte sein Publikum mit viel Wissen, Charme und Humor.

Die Eheschließung Friedrichs V., des 17-jährigen Kurfürsten und Pfalzgrafen bei Rhein, mit der gleichaltrigen englischen Königstochter Elisabeth Stuart im Jahr 1613 war – mit heutigem Begriff zu sprechen – ein glanzvolles Medienereignis, v.a. aber das Ergebnis zielstrebiger Politik zur Stärkung der protestantischen Sache im Reich in einer insgesamt spannungsreichen innen- und außenpolitischen Situation.

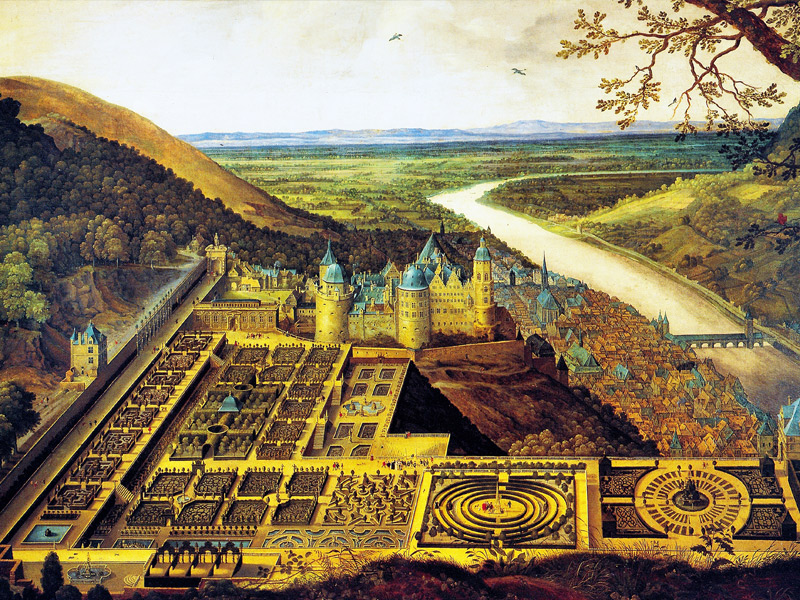

Nach einer Phase repräsentativer Ausgestaltung des Heidelberger Schlosses als Residenz (Englischer Bau, Elisabethentor, Hortus Palatinus) zog die politische Entwicklung in Böhmen den Kurfürsten in die Auseinandersetzung zwischen den protestantischen Ständen und ihrem katholisch-habsburgischen König Ferdinand II.:

Indem man die beiden Gouverneure Ferdinands in Prag in den Burggraben des Hradschin warf (Prager Fenstersturz, 23. Mai 1618), vollzog man eine bewusste und geplante Rebellion, die in kriegerische Auseinandersetzungen und schließlich (August 1619) in die Absetzung Ferdinands sowie die Wahl Friedrichs V. zum böhmischen König mündete.

Für die zu erwartende militärische Reaktion des Habsburgers erhofften sich die Pfälzer die Unterstützung des protestantischen Fürstenbundes (Union) – so wie Ferdinand auf die Unterstützung der katholischen Liga unter Führung Maximilians von Bayern baute. Die Erwartungen Friedrichs wurden rundum enttäuscht, und mit der Schlacht am Weißen Berg bei Prag (8. November 1620) endete das böhmische Abenteuer Friedrichs in einer Katastrophe, die Gegenstand zahlreicher Spottschriften auf den „Winterkönig“ wurde.

Kurfürst Friedrich V. und seine Gemahlin Elisabeth Stuart, Prinzessin von England

Der Schlossgarten „Hortus Palatinus“ (= pfälzischer Garten) wurde im Auftrag des Kurfürsten Friedrich V. angelegt. Er galt zu seiner Zeit als einer der berühmtesten Gärten Europas und wurde von den Zeitgenossen als „achtes Weltwunder“ betrachtet.

Gemälde des flämischen Malers Sebastian Vrancx: Der Alltag des 30-jährigen Krieges: Plündernde Soldaten 1620 (Deutsches Historisches Museum)

Das Elisabethentor des Heidelberger Schlosses wurde 1615 als Geschenk des Kurfürsten Friedrich V. zum 19. Geburtstag seiner Gemahlin Elisabeth errichtet - angeblich in einer Nacht.

Während die königliche Familie flieht (die protestantischen Niederlande gewähren Exil), beginnt die Eroberung und Besetzung der Kurpfalz am Rhein (Unterpfalz) durch spanische, kaiserliche und bayrische Truppen, die Oberpfalz wird von Bayern annektiert. Einmal noch (1622) kehrt Friedrich V. in die Pfalz am Rhein zurück, die fieberhaften Bemühungen, sein Stammland wiederzugewinnen, blieben bis zu seinem Tod 1632 ergebnislos. Bereits 1621 war die Reichsacht über ihn verhängt worden, und 1623 übertrug Ferdinand II. (Kaiser seit August 1619) die pfälzische Kurwürde auf Herzog Maximilian, den bayrischen Wittelsbacher.

Traurig das Schicksal seiner Familie: seine Mutter und eine unverheiratete Schwester sterben im brandenburgischen Exil, Elisabeth Stuart überlebt sieben ihrer Kinder, der Leichnam ihres Mannes geht auf dem Weg zu einem sicheren Begräbnisort verloren (allein Friedrichs Herz wird in Oppenheims Katharinenkirche beigesetzt); ihr Bruder Karl I., englischer König, wird 1649 enthauptet. Elisabeth selbst kehrt 1661 aus dem niederländischen Exil nach Englands zurück (wo sie 1662 verstirbt), ohne die Kurpfalz wiedergesehen zu haben.

Die kurpfälzischen Gebiete beiderseits des Rheins gehören, zumal nach dem Kriegseintritt Schwedens (1630) und Frankreichs (1635), zu den am meisten gebeutelten Territorien im Reich. Selbst wenn die Schätzungen über einen Bevölkerungsrückgang (1618-1648) auf ein Drittel zu hoch gegriffen sein mögen, so wird man doch mit einer Halbierung der Einwohnerzahl rechnen müssen. Es waren nicht nur die unmittelbaren kriegerischen Aktionen für diese Verluste verantwortlich, sondern noch mehr die Begleit- und Folgeumstände (Requirierungen, Kontributionen, Plünderungen, Ernteausfälle, Hunger und Unterernährung, Krankheiten und Epidemien, Zerstörung der Behausungen, kalte Winter, marodierende Söldnerhorden). Die Leiden und Entbehrungen der Menschen in diesen 30 Jahren werden in vielen zeitgenössischen Aussagen belegt:

Ein eindringliches literarisches Zeugnis liefert Grimmelshausen (gewiss auf dem Hintergrund eigenen Erlebens) mit seinem Roman „Der abenteuerliche Simplicissimus“ (1669). In seiner klassischen „Geschichte der rheinischen Pfalz“ (II, 1845) spricht Ludwig Häusser den Schilderungen dieses Romans „echte Züge dieser Zeit“ zu.

Auf Grund der Friedensschlüsse von Münster und Osnabrück (1648) ergibt sich für die Kurpfalz eine sehr gemischte Bilanz: Zwar wird die rheinische Pfalz wieder als eigenständiges Territorium und Kurfürstentum installiert (Friedrichs V. Sohn Karl Ludwig), doch verbleibt die pfälzische Kurwürde als solche (Erztruchsessenamt) bei Bayern; stattdessen wird für die Pfalz eine achte Kur eingerichtet (Erzschatzmeister). Die wirtschaftlich bedeutsame Oberpfalz verbleibt allerdings bei Bayern!

Der extreme Bevölkerungsrückgang erzwingt geradezu für die Zukunft Peuplierungsmaßnahmen: Ansiedlung v.a. von Glaubensflüchtlingen (so auch 50 Jahre später nach den Orléansschen Kriegen). - Verloren ging auch die berühmte Bibliotheca Palatina: über 15.000 Handschriften und Drucke wurden als Kriegsbeute von Herzog Maximilian dem Papst übereignet, erst 1816 kehrten zumindest die deutschen Handschriften aus Rom nach Heidelberg zurück. (Inzwischen sind sowohl die deutschen als auch die lateinischen Handschriften digitalisiert und online einsehbar.)

Über den 30jährigen Krieg hinaus reichen die dynastischen Wirkungen: Friedrichs V. und Elisabeth Stuarts Enkel Georg von Hannover wird 1714 englischer König, ihre unglückselige Urururenkelin Marie Antoinette heiratet den französischen König Ludwig XVI.