Oberstudienrat i. R. Klaus Weigel würdigte in seinem Vortrag vom 14. März 2018 das Leben und Wirken von Anne de Bretagne, die zwei Mal die französische Königskrone trug und letzte legitime Herrscherin der Bretagne war.

Anne de Bretagne gehört zu den Schlüsselfiguren zwischen Mittelalter und Renaissance; sie hat ihre Epoche durch ihren Willen, die Unabhängigkeit ihres Landes zu verteidigen, tief geprägt.

DDas Leben der letzten Herzogin der Bretagne ist eingebettet in die Zwischenphase zwischen zwei für die französische Monarchie entscheidende, langanhaltende Ereignisse: den Hundertjährigen Krieg, der 1453 zu Ende ging, und die Hugenottenkriege, die 1562 einsetzten.

Diese Zeitspanne, die man mit Johan Huizinga als „Herbst des Mittelalters“ oder mit Jacob Burckhardt als „Frühling der Neuzeit“ charakterisieren könnte, spiegelt sich mit ihren Widersprüchen zwischen strengem Lebensstil und Individualisierung im Leben der Herzogin Anne. Als Erbtochter eines quasi-souveränen Herzogtums wurde sie selbstverständlich zum Spielstein auf dem Schachbrett der Politik, der Heiratspolitik – seitens ihres Vaters (Franz II.) und ihrer Ratgeber, aber auch der mächtigen direkten und indirekten Nachbarn: England, Burgund (Habsburg), Frankreich.

Nach dem Scheitern einer Verbindung mit dem englischen König Eduard V. wird Anne – ohne die erforderliche Zustimmung des französischen Königs – per procurationem mit dem verwitweten Habsburger Maximilian I. verheiratet, ohne dass die Ehe je vollzogen wurde (Dezember 1490). Die Antwort auf diesen Affront gegenüber Frankreich bestand im Einfall Karls VIII. in die Bretagne und mündete in dessen Eheschließung mit Herzogin Anne (Dezember 1491). Wichtigster Teil des Ehevertrags ist die Festlegung, dass Anne beim vorzeitigen Tod Karls VIII. seinen Nachfolger heiraten müsse – die Bretagne sollte auf jeden Fall beim Königreich Frankreich verbleiben.

Der Ehe mit dem französischen König sind nur knappe sechseinhalb Jahre beschieden: Karl VIII. stirbt im April 1498 in seinem 28. Lebensjahr an den Folgen eines Unfalls, für Anne der Endpunkt einer langen Kette trauriger Ereignisse: Anne hatte sehr früh beide Eltern verloren, ihre jüngere Schwester Isabella verstarb neunjährig, keines ihrer sechs Kinder mit Karl VIII. überlebte den Vater. Die kinderlose Witwe sollte nun laut Vertrag Karls Nachfolger Ludwig XII. (aus einer Seitenlinie der Valois) heiraten, dieser aber war bereits mit des Verstorbenen Schwester Jeanne ehelich verbunden.

Nach einem schmutzigen Handel wurde die Ehe aufgehoben, Jeanne ging ins Kloster und Ludwig XII. heiratete im Januar 1499 Anne de Bretagne. Damit war sie – einzig in der französischen Geschichte – zweimal Königin. Sie war jetzt 22 Jahre alt, und die Erwartungen waren ähnlich hoch wie bei der Hochzeit mit Karl – doch von vier Kindern aus dieser Ehe überlebten (nur) zwei Töchter. In zwanzig Ehejahren und nach 10 Geburten bleibt Anne einen Thronfolger schuldig. Diese persönliche Tragödie kommt in einer literarischen Grabschrift zum Ausdruck, die ein Vierteljahrhundert nach Annes Tod entstand; hier legt der Dichter Jean Bouchet der Königin folgende Worte in den Mund:

Ich heiratete den König Ludwig XII.,

der die Krone Frankreichs trug.

Mit ihm hatte ich nur zwei Töchter.

Ganz anders die selbstbewussten Worte, die derselbe Autor ihre Tochter Claude de France sprechen lässt:

Tochter bin ich Ludwigs, des französischen Königs,

die seinen Nachfolger Franz heiratete.

Ich heiße Claude, durch Gottes Gnade

hatte ich mit diesem König von Frankreich

drei lebende Söhne, wahre Zierden des Adels.

Was bleibt? Anne de Bretagne war, sofern sie eigenständig handeln konnte, ihrem Herzogtum eine pflichtbewusste, zupackende und zutiefst verbundene Herrscherin, auch wenn in heutigen Publikationen schon mal die Formulierung der durch die französische(n) Heirat(en) eingeleiteten „Kolonisierung“ der Bretagne zu finden ist. Doch anders als etwa Königin Elisabeth I. von England konnte sie sich den politischen Zwängen nicht entziehen.

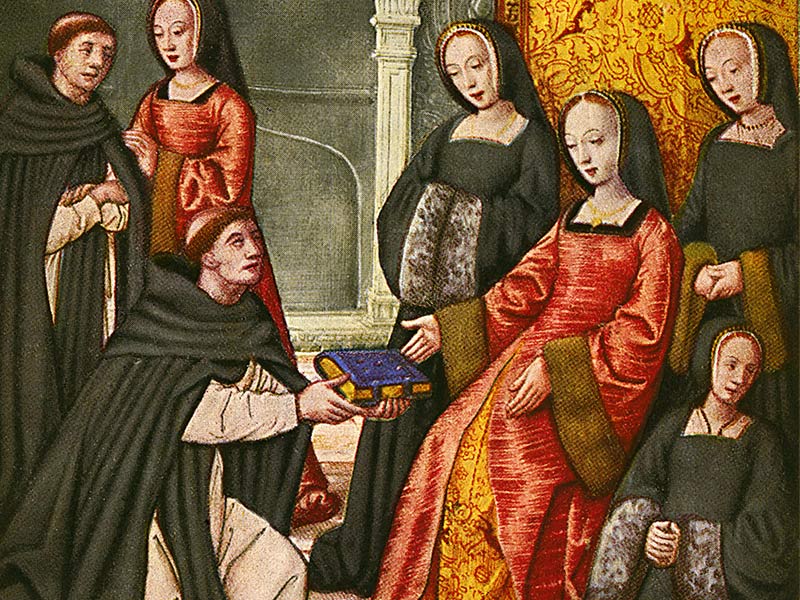

Unbestritten ist ihre kulturelle Bedeutung; sie war, basierend auf einer umfassenden Ausbildung, eine kenntnisreiche Sammlerin und Förderin der Künste und Wissenschaften. Dies belegen ihre Bibliothek und ihre Sammlungen, aber auch die zahlreichen Widmungen, die ihr Autoren ganz unterschiedlicher Texte zueigneten. In dem von ihr in Auftrag gegebenen privaten Stundenbuch wird sie in den Titelbildern als eine zutiefst gläubige Frau und Mutter, als gottergebene Fürstin und als hochgebildete Mäzenin präsentiert, um nicht zu sagen: inszeniert.